Ich habe mich gestern mit zwei Frauen getroffen, mit denen mich viel verbindet, obwohl wir doch so ganz unterschiedlich sind. Uns verbindet der Tod unserer Männer und dass wir uns wenige Monate danach in einer Trauergruppe kennenlernten. Diese Trauergruppe für jung Verwitwete, die ich damals aufsuchte, weil ich mich nicht mehr so ganz alleine damit fühlen wollte. Und weil ich nicht sicher war, ob ich noch „normal“ bin. In meinem Umfeld gab es ja niemanden, der Ähnliches erlebt hatte wie ich. Plötzlich fühlte ich Gefühle, die ich zuvor nicht kannte, oder verhielt mich auf eine Art, die mir selbst so unbekannt vorkam. Ich war mir selbst fremd geworden. Ich wollte andere Menschen treffen, denen es vielleicht ähnlich ging. Die Gruppe fand einmal im Monat statt. Damals für mich viel zu selten. Was sollte ich all die anderen Tage machen, wo konnte ich hin mit meiner Trauer? Damals hatte ich ein sehr großes Redebedürfnis. Alles, was geschehen war, musste wieder und wieder erzählt werden. Aber wem konnte ich das auf Dauer zumuten?

So lernten wir drei uns in dieser Gruppe kennen und beschlossen, uns häufiger zu treffen. Zu dritt saßen wir in Restaurants oder Cafés in Frankfurt, weinend, verzweifelt, redend. Vor allem redend. Wir erzählten uns, was uns beschäftigte, und immer wieder, was wir erlebt hatten. Wir verstanden einander ohne uns erklären zu müssen. Wir alle wussten, wovon wir sprachen, wenn wir uns von unserem tiefen Schmerz erzählten. Wir hielten ein bisschen aneinander fest in dieser Zeit, in der es für uns darum ging, irgendwie zu überleben. Wir saßen zusammen und ermutigten uns gegenseitig, erstmal nur weiter zu existieren. Und mehr war es nicht. Existieren. Weiterhin essen, atmen, die unbedingt nötigen Dinge tun. Weiter am Leben bleiben, aber nicht das Gefühl haben zu leben. Ich weiß noch genau, wie wir immer wieder darüber sprachen. Dass wir wieder leben wollten, nicht nur gelebt werden, wie es sich zu der Zeit anfühlte. Aber auch, dass wir nicht wussten, wie das jemals wieder gehen sollte. Und so haben wir uns das immer wieder gegenseitig gesagt: Dass es okay ist für den Moment. Immer wieder gegenseitig Mut gemacht, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Egal wie klein die Schritte waren. Erstmal nur existieren. Erstmal nur weiter da sein. Erstmal in wirklich kleinen Schritten denken. Nur den heutigen Tag überleben. Und morgen dann den nächsten. Das reicht, am Anfang deiner Trauer ist das bereits eine wirklich große Herausforderung. Es reicht, wenn du zeitweise kaum mehr schaffen kannst als das. Es reicht, wenn du nicht weiter als einen Tag in die Zukunft schauen kannst.

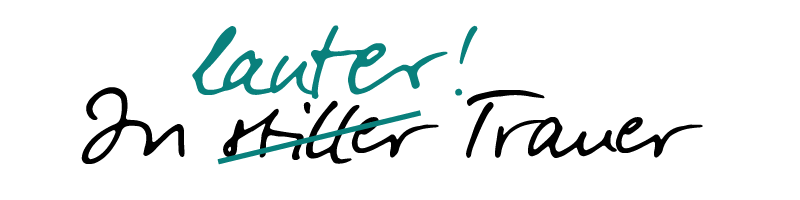

Gestern saßen wir also wieder zusammen und stellten fest, dass man uns nichts mehr davon ansieht. Wie alle anderen Restaurantgäste sitzen wir beisammen, lachen, reden, essen. Nur dass unsere Themen vielleicht etwas andere sind. Aber auch wenn wir erzählen, was uns geschehen ist, merkt man es nicht mehr. Man sieht nicht mehr, wie tief unten wir waren, was für eine verzweifelte Zeit wir gemeinsam durchlebt, ja eher durchlitten haben. Ich versuche hier auf meinem Blog immer ein bisschen von beidem zu teilen. Vom Schmerz und der verzweifelten Zeit der Trauer, wie ich sie erlebt habe, und von der Hoffnung, die ich jetzt geben kann, weil ich diese Zeit nicht nur überlebt, sondern sogar an Kraft und Lebensfreude gewonnen habe. Manchmal frage ich mich, ob andere mir das heute überhaupt noch glauben können, wie tief unten ich wirklich war. Heute sehen sie mich lachen und strahlen und vielleicht wollen und können sie sich gar nicht vorstellen, wie weit ich lange Zeit davon entfernt war. Ich schreibe das auch deshalb, damit du weißt, dass du nicht falsch bist oder zu langsam, wenn du „immer noch“ nicht wieder fröhlich im Leben stehst. Wenn du momentan erst einmal nur weiter existierst und dir darüber hinaus nicht viel vorstellen kannst, dann ist das okay. Natürlich ist es genauso okay, wenn es bei dir ganz anders ist als es bei mir war. Ich jedenfalls war keine „Vorzeige-Trauernde“, die besonders gradlinig oder schnell durch ihre Trauer gegangen ist. Julians Tod hat damals alles, wirklich alles, durcheinander und mich auf mich selbst und meine pure Existenz zurück geworfen. Und mitten in den Schmerz hinein. Und ja, ich finde, es war eine ganz großartige Leistung von mir, damals überhaupt weiter zu existieren, auch wenn der ein oder andere von außen vielleicht gedacht haben mag, ich müsse noch irgendetwas anderes tun. Existieren und den kleinen Funken nicht dabei übersehen. Diesen vielleicht winzigen Funken, der von Anfang an sagte: Ich will irgendwann wieder leben, so richtig.