Zugehörigkeit.

Ein menschliches Grundbedürfnis. Und mein Versuch, mich schreibend diesem Thema zu nähern, das so lange schon mich bewegt.

Jeder und jede von uns möchte sich zugehörig fühlen. Doch wo können wir das wirklich, während wir dabei ganz wir selbst bleiben? Wo gehöre ich hin in dieser Welt, so wie ich bin? Wo kann ich sein, wenn ich scheinbar nicht in das passe, was wir als Welt geschaffen haben? Wo gehöre ich hin, wenn mein Wirken nicht als Arbeit anerkannt ist? Wo gehöre ich hin, wenn ich für diese Welt zu lange, zu intensiv, zu wenig, zu freudig, zu spirituell, zu irgendwas trauere? Wo gehöre ich hin, wenn alles um mich herum zubetoniert ist? Grau, erstarrt, laut, schnell, eng, unmenschlich, abgeschnitten? Wo gehöre ich hin, wenn da niemand ist, der mich hält? Wo gehöre ich hin, wenn ich nicht mehr fühlen kann, dass die Erde mich trägt? Wo gehöre ich hin, wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Zuhause ist?

Wo gehöre ich hin, wenn meine Seele keinen Raum mehr zum atmen hat?

Wir sehen einander und sehen uns doch auch nicht. Wir hören einander und hören doch nicht hin. Wir hetzen vorbei, wir denken, wir müssten uns unsere Existenzberechtigung erarbeiten. Und dabei sind wir doch längst hier, so wie wir sind, mit allem, was wir haben. Und genau so ist es doch gut. Sagt man. Wieso fühlt es sich dann so oft nicht gut an? Welches Leben haben wir uns da geschaffen? Welches Leben habe ich mir geschaffen?

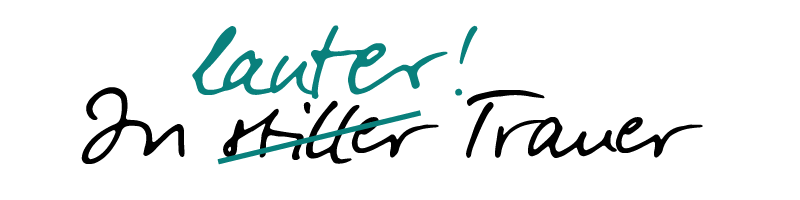

Wir verlieren geliebte Menschen, unsere Gesundheit, unsere Identität. Man sagt uns, das Leben ginge weiter und wir müssten doch nach vorne schauen. Doch niemand sagt uns, wie das gehen soll. Und auch wenn scheinbar alles gut ist, so sind wir doch oft bereits verloren. Wir bekommen Kinder und dabei hat uns nie jemand gesagt, was erwachsen sein eigentlich bedeutet. Wir sollen es alleine hinkriegen. Ist ja nicht so schwer, es gibt doch auch Unterstützung. Irgendwo. Vermutlich. Nach Bergen von Papier oder mit dem entsprechenden Geld.

Zugehörigkeit.

Solange das Leben halbwegs gelingt, können wir uns noch darüber hinweg täuschen, dass etwas fehlt, dass irgendetwas nicht stimmt. Bis dieser große Schlag kommt. Dieser große Verlust. Welcher auch immer es ist, für dich ist es der größte, schlimmste, ein Einsturz deiner bisherigen Welt. Und wir fallen ins Bodenlose, weil es zuvor schon keinen echten Halt gab.

Zugehörigkeit.

Ich kann es nicht ganz greifen, mit Worten nicht ganz fassen und doch spüre ich, dass es im Kern darum geht. Ich stelle mir vor, wie es wohl sein mag, in einer Gemeinschaft zu leben, in der jeder Mensch für das, was er ist, gewürdigt wird. Geschätzt. Gesehen. Willkommen geheißen. Ohne etwas anderes sein zu müssen. Ohne Maske und Fassade. Ohne Angst. Ohne Schuld. Ohne Scham. Ich stelle mir vor, wie in dieser Gemeinschaft ein Mensch einen großen Verlust erlebt, für eine Weile aussteigt, sich ganz dem, was da gefühlt werden will, hingibt und zugleich weiter dazu gehört. Wie dieser Mensch getragen wird, weil um ihn herum Menschen sind, die tragen können. Weil um ihn herum Menschen sind, die um die Kostbarkeit dieses Schmerzes wissen. Die um die Kostbarkeit des Innehaltens wissen und wie wichtig es ist, um später weitergehen zu können. Weil um ihn herum auch Menschen sind, Älteste, die wissen, was es braucht. Die das Leben in seinem Kern bereits begriffen haben. Die ein wesentlicher Bestandteil dieser Gemeinschaft sind.

Ich stelle mir diese Gemeinschaft vor, in der es Menschen gibt, die tatkräftig nach außen gehen und Dinge erschaffen, regeln, bauen. Und Menschen, die tief eintauchen in andere Welten, in sich selbst und für andere. Ich stelle mir eine Gemeinschaft vor, in der es kein „besser“ oder „schlechter“ gibt, keine Wertung, nur Wertschätzung für das Wesen und die Gaben der einzelnen Mitglieder.

Zugehörigkeit.

Ja, das würde für mich Zugehörigkeit bedeuten. Zugehörigkeit zu uns selbst, weil wir uns auch selbst nicht mehr ablehnen müssten. Weil wir wüssten, dass wir genau so richtig sind wie wir sind. Zugehörigkeit zu allem, was uns umgibt.

Ich höre den Geschichten einer mongolischen Lehrerin über das Leben in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Klan, zu. Und ich spüre, wie sehr wir uns hier in unserer Welt abgeschnitten haben. Wie wir Krücken bauen und versuchen, die klaffenden Wunden notdürftig zu verhüllen, die Löcher mit dem, was gerade da ist, zu stopfen. In der Hoffnung, dass es noch eine Weile hält. Wie lange können wir das noch aufrecht halten? Wie viel Leid müssen wir noch fühlen? Menschen brechen zusammen. Fähige, wertvolle, liebevolle, wundervolle Menschen. Wir bauen Kliniken und bilden Therapeuten aus. Damit diejenigen wieder integriert werden können. Wieder funktionieren in dieser Welt. Kann es sein, dass es etwas am System zu verändern geben könnte, wenn so viele Menschen nicht mehr hinein passen?

Ich finde es wunderbar, dass es Therapien gibt und Kliniken und Trauerbegleitung und all das. Wirklich wunderbar, hat es mir doch auch selbst geholfen. Und biete ich es doch auch selbst an. Und doch. Es fühlt sich wie eine Übergangslösung an. Ja, eines Tages, so wünsche ich es mir, möchte ich mich und meine Arbeit selbst wieder abschaffen. Ach nein, nicht mich als Mensch, das wird der Tod schon irgendwann erledigen. Aber mich als Trauerbegleiterin eben. Ich träume von einer Welt, in der es diese Tätigkeit nicht braucht und sehe zugleich wie dringend nötig all das im Hier und Jetzt, in dieser Situation, in der wir uns befinden, ist. Dankbar für alle, die etwas dazu beitragen.

Zugehörigkeit.

Ja, an manchen Orten wird sie erfahrbar. An manchen Orten kommen Menschen zusammen und begegnen einander genau so. Als Menschen. Heilsam. Sie singen, sie tanzen, sie beten, sie teilen ihre Geschichten miteinander. Wie früher. So wie es andernorts noch heute völlig selbstverständlich ist. Am Feuer. In der Natur. Hier darf Schmerz sein und Freude, Liebe und Leid. Hier darf Leben sein. Denn was bedeutet es zu leben? Was bedeutet es, ganz Ich zu sein? Ist es überhaupt möglich in unserer Welt?

Passend dazu eine Geschichte, die mir eben auf Facebook begegnet ist. Wenn wir zu schnell rennen, kommt unsere Seele nicht nach. Vielleicht geht es einfach nur darum, so lange innezuhalten, bis Körper und Seele wieder zusammen sind? Vielleicht beginnt – wie so vieles – auch die Zugehörigkeit in Wahrheit in uns selbst?

Der alte Indianer und das Stahlross

Ein alter Indianer hatte als sehnlichsten Wunsch, einmal mit einem „Stahlross (Auto) zu reiten“. Sein Wunsch erfüllte sich, und was ihm besonders gefiel, war die Geschwindigkeit, mit der das Auto fuhr.

Immer schneller und schneller ließ er seinen Chauffeur fahren. Plötzlich bat er den Chauffeur anzuhalten, stieg aus und legte sich hinter das Auto am Boden. Nach einiger Zeit stand er auf und

stieg wieder ins Auto. Auf die Frage des Fahrers, warum der alte Indianer sich hinter das Auto gelegt habe, antwortet dieser: „Mein Körper war schon da, aber meine Seele ist nicht nachgekommen.“

Foto: wjgomes, Pixabay

Hallo Silke, ich lese seit einiger Zeit bei dir. Manchmal tut es mir gut, weil ich „mitgehen“ kann. Manchmal habe ich auch das Gefühl, daß ich dir nicht folgen kann bzw.

Manchmal ist es auch wirklich schwer, das alles in Worten auszudrücken. Und wir erleben ja auch alle so unsere ganz eigenen Geschichten. Es muss nicht alles passend sein. ♥